Claudina MICHAL-TEITELBAUM

Je déclare ne pas avoir de conflits d’intérêts avec des sociétés fabriquant ou exploitant des vaccins conformément à l’article L4113-13 du Code de la santé publique

C’est un sujet qui n’est jamais abordé par les experts.

Pourtant on peut se faire une idée assez précise des décès provoqués par la

plupart des maladies à prévention vaccinale.

Le nombre de décès de la naissance à 24 ans était de 5900 en

2014, en France métropolitaine, en constante diminution puisque le taux de

mortalité dans cette tranche d’âge est passé de 0,5 pour 1000 en 2000 à

0,31 pour 1000 en 2014, soit une

diminution de 40 % en 15 ans.

Nous pouvons faire une estimation des décès qui seraient

provoqués aujourd'hui chez les enfants et les adolescents par les maladies à prévention

vaccinale en l’absence de vaccination. J’exclus la diphtérie, le tétanos et la

poliomyélite, qui sont des maladies contre lesquelles on vaccine depuis

longtemps et pour lesquelles il est difficile de faire une estimation.

J’exclus également les oreillons, l’hépatite B et la rubéole qui ne sont pas des maladies mortelles à cet âge.

Selon les sources comme celles du CépiDc, de l’INVS et à

partir d’une étude sur les décès par méningite,

Il est possible d’estimer que 49 à 113 décès annuels seraient dus aux maladies

à prévention vaccinale entre la naissance et 24 ans.

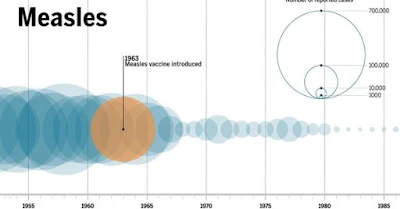

Selon l'InVS la rougeole provoquait, avant la vaccination,

de 10 à 35 décès par an, l’Hemophilus influenza de type B,

environ 20 à 40, le pneumocoque, 15 à 20, le méningocoque C de 3 à 8, la

coqueluche 1 à 10, toujours avant l’âge de 5 mois.

Selon les recommandations,

pour prévenir ces maladies, le tétanos et la diphtérie, on devrait injecter à cette population des 0-24 ans environ

30 millions de valences vaccinales chaque année (38 valences différentes à différents âges, sans compter le

vaccin contre le papillomavirus) pour espérer, éventuellement, sans garantie de

succès, réduire le nombre de ces décès, à condition d’accepter, en

contrepartie, un nombre inconnu d’effets indésirables graves, y compris des

décès.

Une étude publiée par

Daniel Floret, actuel président du comité technique de vaccination, portant sur

les décès dus à des infections invasives en France en 1999-2000 avant l’âge de

18 ans chez des sujets sans pathologie associée, nous apprend que la moyenne

des décès est de 50 par an, que 25% des décès avant 18 ans, sont dus à des

bactéries non ciblées par la vaccination, que 70% de ces décès ont lieu avant

l’âge d'un

an, et qu’aucun cas de décès dû au pneumocoque répertorié dans l’étude n’est dû

à une résistance aux antibiotiques. Cela ne tient pas compte des infections materno-fœtales

à streptocoque B, contre lesquelles il n’y a pas de vaccin, et qui provoquent

environ 20 à 40 décès par an, essentiellement pendant les premières semaines de

vie.

Vaccins contenant la valence coqueluche utilisables chez le

nourrisson : Tetravac acellulaire du laboratoire Sanofi pasteur (Dipht,

tétanos, polio, coqueluche),

Pentavac du laboratoire Sanofi Pasteur (Diphtérie, tétanos polio,

coqueluche, Haemophilus I de type B), Infanrix quinta du laboratoire GSK (mêmes

valences que le Pentavac), Infanrix hexa du laboratoire GSK (diphtérie,

tétanos, polio, coqueluche, haemophilus I de type B, hépatite B), Hexyon, du

laboratoire Sanofi Pasteur (mêmes valences que l’Infanrix hexa).

La coqueluche est due à une bactérie, Bordetella Pertussis. Le

vaccin contre la coqueluche à germes entiers, introduit en France à la fin des années 30 a été

progressivement abandonné dans les différents pays où il était utilisé, en

raison de ses effets indésirables fréquents et parfois graves tels que

fièvre, convulsions fébriles, syndrome d’hypotonie hyporéactivité, syndrome du

cri persistant, hospitalisations…

Il a été remplacé progressivement, entre 1998 et 2005 par un

autre type de vaccin, le vaccin

coquelucheux acellulaire, qui ne cible que certains antigènes de la

bactérie et ne stimule pas d’immunité contre la bactérie dans son ensemble. Ce

type de vaccin est plus cher, avec globalement moins d’effets indésirables,

mais l’ immunité qu’il confère diminue rapidement après une primo-vaccination,

en quelques années et de plus en plus rapidement au fur et à mesure des rappels comme cela a été mis en évidence

par plusieurs études

L’objectif

actuellement affiché de la vaccination contre la coqueluche, n’est pas de

réduire le nombre de cas dans la population mais de réduire les décès chez les

nourrissons de moins de 3 mois, la coqueluche n’étant pas mortelle en dehors de

ces âges, et pouvant être traitée par les antibiotiques.

D’après le HCSP,

il y a eu, en moyenne, trois décès par

an de nourrissons dus à la coqueluche entre 1979 et 2008, sur environ 3000

décès survenant avant l’âge d’un an pendant cette période. La létalité moyenne de la coqueluche à cet âge est

de 1% (1 décès pour 100 cas). La consultation des données du CepiDc montre

l’existence de 1 à 10 décès annuels avant l’âge d’un an entre 2000 et 2014,

variant de manière totalement aléatoire, sans tendance à la baisse.

Pour parvenir à l’objectif visé

d’élimination des cas de coqueluche graves chez des petits nourrissons qu’on ne

peut pas vacciner, après avoir proposé la stratégie dite du

« cocooning », c'est-à-dire la vaccination de l’entourage des

nourrissons, qui s’est avérée inefficace, l’OMS propose maintenant la

vaccination de toutes les femmes enceinte au troisième trimestre de grossesse

dans l’objectif non d’éradiquer la

coqueluche mais, toujours, de réduire les formes graves et les décès de

nourrissons.

Mais qu’en est-il de l’efficacité

des vaccins effectués de zéro à 25 ans pour éviter la maladie dans le reste de

la population ?

On n’a que très peu de

connaissances sur l’épidémiologie de la coqueluche en France, car cette maladie

n’est plus à déclaration obligatoire depuis 1986. Un protocole d’étude établi

par le réseau Sentinelles en 2008,

évoquait une incidence de la coqueluche très élevée dans les pays industrialisés

malgré la vaccination. Aussi élevée qu’avant l’ère vaccinale. Mais ce rapport

évoquait également une épidémiologie changeante, en raison de la pression

exercée par la vaccination, la maladie touchant davantage les adolescents et

les adultes, alors qu’auparavant elle touchait très majoritairement les

enfants.

Les auteurs expliquent ceci : « Parmi

les patients adolescents et adultes consultant leur médecin généraliste pour

une toux prolongée, 12 à 32 % serait atteint de coqueluche [12]. En 1999-2000,

une étude réalisée en région parisienne chez des adultes de plus de 18 ans

montre que l’incidence estimée de la maladie serait de 884 pour 100 000

dans cette population.Mais ce diagnostic est rarement ou tardivement évoqué par les cliniciens.

Plusieurs consultations sont réalisées avant de porter le diagnostic de coqueluche

et la durée moyenne de la toux au diagnostic est selon les études de 36 à 54

jours [19]. »

L’institut Pasteur a aussi mis récemment

en évidence une modification des souches de coqueluche circulantes qui se sont plus adaptées au vaccin acellulaire, et ne portent plus un des antigènes, la

pertactine, ciblés par certains vaccins acellulaires (Boostrix Tétra, Infanrix

hexa, Infanrix quinta, Infanrix tétra, et Repevax). On ne sait pas si c’est

cette mutation qui rend le vaccin de moins en moins efficace au fur et à mesure

des rappels mais, de la même manière que l’inefficacité en général du vaccin

contre la coqueluche pour réduire la charge de la maladie dans la

population ne fait pas l’objet des

commentaires des experts, ce n’est pas un sujet qui est débattu sur la place

publique.

La coqueluche

était une maladie de l’enfance, elle est devenue une maladie des adolescents et

des jeunes adultes. Cela n’a pas eu d’autre effet que de créer la confusion

dans l’esprit des médecins, qui, confiants dans l’efficacité vaccinale, pensent

que la coqueluche n’existe pratiquement plus sur le territoire. D’où des retards diagnostiques devant

un patient présentant une toux

persistante. Ces retards diagnostiques, à l’origine de retards dans le

traitement et la guérison des patients atteints, plusieurs dizaines de milliers

chaque année, peuvent aussi être

considérés comme un effet indésirable de la vaccination et de l’information

tronquée sur les vaccins.

La

vaccination des femmes enceinte serait, pour l’OMS, la solution pour les coqueluches graves des nourrissons de moins de trois mois

en permettant l’immunisation passive du nourrisson par transmission des

anticorps vaccinaux maternels. Outre que cela reste à démontrer, si tel est le

moyen d’atteindre l’objectif de la vaccination alors à quoi sert la vaccination

du reste de la population et les six doses de vaccins que les enfants doivent subir de la naissance à 25

ans ?

Il

est vrai que la généralisation de vaccins à plusieurs valences standardisés,

vendus dans le monde entier, a énormément facilité la tâche des laboratoires

fabriquants et a contribué à majorer leurs bénéfices. En revanche, elle a rendu

très difficile la remise en cause de tel ou tel vaccin inclus dans ces vaccins

multivalents. En matière de vaccination, c’est la loi du tout ou rien. Et cela

n’a pas grand rapport avec la santé publique.

L’OMS a recommandé, un vaccin

pentavalent, dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV). Ce vaccin

pentavalent inclut le vaccin contre l’hépatite B et un vaccin coquelucheux à

germes entiers, bien que l’OMS n’en reconnaisse pas explicitement la

supériorité en termes d’efficacité sur le vaccin acellulaire dans sa

« note de synthèse »

Les laboratoires pharmaceutiques se livrent désormais

une guerre sans merci pour gagner les marchés des pays émergents, au détriment

de la régularité de

l’approvisionnement pour les pays industrialisés, générant ainsi des pénuries

récurrentes. Ces pénuries provoquent à leur tour des réductions de couverture

vaccinale dont la population est ensuite rendue responsable.

Le vaccin Prevenar cible les

infections invasives par une bactérie très commune, le pneumocoque ou

streptococcus pneumoniae.

Le pneumocoque

n’est en réalité pas une bactérie unique du point de vue antigénique, puisqu’il

y a environ 90 sérotypes capsulaires différents de pneumocoque. Chacun d’entre

eux répondra à des anticorps différents et spécifiques.

En France, le premier vaccin introduit en 2001 fut le Prevenar 7, contenant des polyosides

correspondant aux capsules de 7 sérotypes de pneumocoque. Puis, en 2010 le

Prevenar 7 fut remplacé par le Prevenar 13 , auquel ont été ajoutés 7

polyosides supplémentaires. Le Prevenar 13 cible les souches suivantes : 1 3 4 5 6A 6B 7F9V 14 18C 19A 19F 23F.

Le pneumocoque est considéré comme

un « hôte normal » du pharynx

et la colonisation du nasopharynx des nourrissons par cette bactérie et

d’autres commence dès les premiers mois.

Environ 40 à 68 % des enfants de moins de 3 ans sont porteurs de pneumocoque

sans que cela ne provoque de symptômes, ce sont des porteurs sains.

On peut être porteur de plusieurs sérotypes de pneumocoque de manière

concomitante. Le portage diminue et se modifie avec l’âge, jusqu’à être de

l’ordre de 3 % vers 8 ans et les sérotypes vaccinaux deviennent moins fréquents

chez les enfants plus grands et chez les adultes et sont remplacés par des

sérotypes non vaccinaux.

La transmission du pneumocoque est surtout horizontale, entre

enfants.

Le pneumocoque se transmet, comme

la grippe, la rougeole, et bien d’autres maladies, par les microgouttelettes de

salive émises lors de la parole. Dans la majorité des cas, il n’y a pas de

symptômes au moment de l’infection. Les facteurs favorisant la colonisation du

pharynx sont la promiscuité, l’exposition au tabac, le bas niveau

socio-économique et l’exposition récente aux antibiotiques.

Le portage du pneumocoque dans le

pharynx détermine une immunisation des sujets porteurs capable d’empêcher une

autre colonisation par le même sérotype, mais aussi, de manière non spécifique,

de limiter ou empêcher une colonisation par d’autres sérotypes. Cette immunité

n’est pas seulement sérique par des

Ig G, qui sont les anticorps produits lorsqu’on injecte un antigène par voie

musculaire lors d’une vaccination, mais aussi locale, par des Ig A, qui sont

des anticorps produits au niveau des muqueuses

. L’opsonisation des antigènes

capsulaires par des anticorps spécifiques facilite la phagocytose des bactéries

et empêche le pneumocoque de se propager. Si le pneumocoque franchit la

barrière épithéliale il peut coloniser

le tractus ORL et respiratoire et provoquer des otites et des pneumonies

ou être disséminé par voie sanguine et provoquer alors des infections invasives

comme des bactériémies ou des méningites. La fréquence de ces dernières, comme

de beaucoup de maladies infectieuses, est plus importante chez les enfants de

moins de deux ans, et atteignait 30 pour 1 00 000 en France dans cette

tranche d’âge, dont 9 pour 100 000 méningites, plus graves. La fréquence

de ces infections invasives décroît rapidement avec l’âge.

Elles sont inégalement réparties parmi les enfants, et seront

plus fréquentes ou plus graves

chez les enfants fragiles tels les

nourrissons prématurés, ceux porteurs de pathologies cardiaques, des aspléniques (sans

rate) ou des enfants présentant un déficit immunitaire, comme les malades du

SIDA ou des enfants présentant une drépanocytose. La létalité des méningites

est de 7 à 10 %, et celle des bactériémies de 2 à 5 %

et dépend beaucoup, bien entendu, de la prise en charge, qui s’est beaucoup

améliorée pendant ces dernières décennies.

Les infections invasives ne

recouvrent pas les mêmes définitions, les mêmes réalités cliniques et les mêmes

pratiques selon les pays. Pour les Etats-uniens, toute présence de pneumocoque

dans un liquide biologique supposé être stérile constitue une infection

invasive. En France, il y a infection invasive si, à l’occasion de symptômes

évocateurs, le pneumocoque est retrouvé dans le sang ou le liquide

céphalo-rachidien. Il n’y a donc pas d’unité clinique et quand on parle

d’infection invasive on ne parle pas de la même chose dans les différents pays.

L’objectif de la vaccination était

d’empêcher la colonisation par les souches retrouvées le plus fréquemment dans

le nasopharynx en espérant éviter ainsi les infections invasives. Sa capacité à

éviter les infections muqueuses,

otites et pneumonies, n’est pas établie Et, par ailleurs, les études américaines, souvent très positives, quoique

grevées par de nombreux conflits d’intérêts, ne peuvent pas être transposées en

France, en raison de différences importantes à la fois dans la définition des

cas et dans l’épidémiologie du pneumocoque.

Il faut aussi garder à l’esprit,

que le vaccin ayant été, dès le départ, fabriqué par un laboratoire américain,

il a été conçu pour s’adapter à

l’épidémiologie du pneumocoque aux Etats-Unis. Les sérotypes présents en France

sont partiellement différents.

De plus, les sérotypes les plus

fréquents dans le nasopharynx et

donc aussi dans le vaccin, ne sont pas forcément les plus virulents ou les plus

invasifs, même s’ils sont plus souvent résistants aux antibiotiques du fait qu’ils

y sont plus fréquemment exposés.

Le pneumocoque a aussi une

particularité, une grande facilité à opérer ce qu’on appelle un switch capsulaire, c'est-à-dire à

modifier sa capsule, qui est responsable de sa virulence et est reconnue par

les anticorps, en échangeant du matériel génétique. On savait cela depuis longtemps puisque c’est dans les années

20 que Griffith avait observé cette propriété.

Les souches de pneumocoque ont donc une grande capacité d’adaptation, et,

soumises à une pression de sélection telle que la vaccination généralisée, il

était prévisible qu’elles allaient s’adapter. De plus, si le vaccin libérait le

nasopharynx des souches vaccinales, il était probable qu’elles seraient

remplacées par d’autres.

Revenons en arrière. Tout avait (mal)

commencé lors des essais cliniques menés à la fin des années 90 par le

laboratoire Wyeth Lederle, laboratoire américain fabriquant le vaccin, racheté en

2009 par Pfizer, autre laboratoire américain. Le laboratoire Wyeth a bénéficié

d’une procédure accélérée, comme c’est souvent le cas pour les vaccins (une

procédure accélérée, cela veut dire que le laboratoire bénéficie de conditions

particulières pour assurer l’arrivée plus rapide de son produit sur le marché,

ce type de procédure ne peut offrir les mêmes garanties qu’une procédure

ordinaire), pour mener une double étude, puisque le groupe contrôle était

constitué de nourrissons vaccinés par le vaccin contre la méningite à

méningocoque, que le laboratoire voulait aussi commercialiser. Il s’agit de l’actuel vaccin Meningitec.

En plus du bénéfice de la procédure

accélérée et de l’absence de placebo dans le groupe contrôle, FDA accepta, en

cours de route, et à la demande du laboratoire, de modifier le protocole et les

critères d’efficacité car il y avait eu 2 cas d’infections invasives dans le

groupe vacciné (contre 20 dans le groupe contrôle). Sans cette modification ad

hoc le laboratoire n’aurait probablement pas obtenu l’AMM.

D’autre part, il se produisit un nombre plus élevé de convulsions hyperthermiques dans le

groupe vaccin pneumococcique que dans le groupe vaccin contre le méningocoque, et

ces convulsions se produisaient toujours quand le Prevenar était associé aux

vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Rappelons que dans le

calendrier vaccinal le Prevenar doit être associé au vaccin hexavalent à 2, 4

et 11 mois.

Le suivi per protocole des 13000 nourrissons concernés ne

dura qu’un an, comme l’autorisait la procédure accélérée.

Néanmoins le vaccin fut commercialisé et immédiatement généralisé

aux Etats-Unis.

En France, le vaccin était moins

adapté à l’épidémiologie des sérotypes des pneumocoques présents dans les

infections invasives, puisqu’il ne couvrait que 60% des sérotypes observés dans

les infections invasives chez les moins de deux ans, contre plus de 90 % aux

Etats-Unis. Le Conseil d’Hygiène et de santé publique français (CHSPF) tenta de

résister à la pression du laboratoire et des experts (cf. supra l'audition de Christian

Perronne au sénat, dans le paragraphe sur la prise de décisions) qui voulaient

généraliser tout de suite le vaccin, et ne le recommanda d’abord qu’aux groupes

à risque (avis du 8 mars 2002), tout en demandant à des pédiatres volontaires

d’en surveiller les effets indésirables (cf. paragraphe

pharmacovigilance). Mais en 2006, la couverture vaccinale, sous l’effet des

campagnes menées par le laboratoire et les leaders d’opinion, dépassait 40 %,

bien au-delà des groupes à risque. Et le CHSPF décida alors de généraliser le

vaccin.

Dès 2007, le remplacement des

souches vaccinales par d’autres souches, qui commencèrent à être retrouvées

dans les prélèvement effectués sur les malades ayant des infections invasives

fut évident et rapporté par l’INVS dans plusieurs documents .

Pourtant, le discours officiel continuait à mettre l’accent sur l’efficacité du

vaccin sur les sérotypes vaccinaux, occultant totalement le fait qu’il n’était

pas globalement efficace sur les infections invasives et l’ensemble des maladies

dues au pneumocoque.

Il y eut, finalement,

une diminution transitoire des méningites chez les nourrissons de moins de deux

ans, le taux passant de 7,7 pour 100 000 en 2001 à 6 pour 100 000 en

2006, une diminution également modérée mais plus durable des bactériémies dans

ces tranches d’âge de 21,2 à 17,5 sur la même période, mais une augmentation de la fréquence des infections

dans toutes les autres tranches d’âge au-delà de 2 ans.

Globalement, si on compare la

période avant la vaccination, de 1999 à 2000, et celle entre 2003 à 2011, il y

eut en moyenne, pour l’ensemble de la population, 900 cas de bactériémies

et 26 cas de méningite supplémentaires chaque année sur 9 ans pendant la

période de vaccination, soit quelques 8000 cas de bactériémie et 230 cas de

méningite supplémentaires pendant la période où la campagne vaccinale battait

son plein.

De plus, la pression de sélection exercée par une vaccination

généralisée, favorisa l’émergence du sérotype 19 A, par probable switch

capsulaire avec le 19 F présent dans le vaccin. Le sérotype 19 A était peu

fréquent avant la vaccination, mais résistant aux antibiotiques, il provoqua

une mortalité inhabituelle en particulier après vaccination (cf. paragraphe pharmacovigilance). Ce sérotype représentait en 2005 40% des cas d’infections invasives à pneumocoque chez

les enfants de moins de cinq ans aux Etats-Unis.

La France n’est pas un cas isolé en

Europe et l’émergence du sérotype 19 A fut un phénomène mondial.

Le sérotype 19 A fut introduit dans

le Prevenar 13, recommandé à partir de 2010, avec cinq autres sérotypes,

toujours en fonction des données épidémiologiques américaines, bien que le

vaccin fût désormais recommandé dans la plupart des pays du monde. Mais, en France, la diminution des cas

d’infection invasive ébauchée depuis 2012, semblait déjà s’essouffler en 2015,

dernière année pour laquelle nous disposons de données épidémiologiques, avec

une augmentation du nombre des cas

avant l’âge de un an et entre 1 et

4 ans par rapport à l’année précédente.

Ainsi, si en 2010 le nombre total des

cas entre la naissance et 4 ans avait atteint 769 cas, sur un total de 8285 cas

dans l’ensemble de la population, un niveau très élevé par rapport à la période

prévaccinale pour ce qui est de l’ensemble de la population, il avait été

réduit jusqu’à 2014, année où le nombre de cas était estimé à 357, mais

commençait déjà à remonter à 456 cas en 2015, indiquant à nouveau un

remplacement des souches et, notamment, une adaptation de la souche 19A au

vaccin (cf Epibac, données 2010, 2014, 2015). On peut retrouver des données

allant dans ce sens dans les rapports annuels du CNRP.

Les promoteurs du vaccin, les

leaders d’opinion, les pédiatres, passèrent sous silence le fait que non

seulement le vaccin n’avait pas réduit le nombre de cas et de décès, mais qu’il

l’avait augmenté. L’objectif n’était pas tant, dirent-ils, de lutter contre le

pneumocoque, que de lutter contre la résistance aux antibiotiques de cette

bactérie. Rappelons nous que dans l’étude de Daniel Floret citée plus haut, sur

28 cas de décès dus au pneumocoque chez des moins de 18 ans en 1999 et 2000, il

n’y avait aucun cas de résistance aux antibiotiques.

Outre que le vaccin n’a pas l’AMM

pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques, et que la vaccination ne conduit qu’à reporter le problème

sans le résoudre, en changeant simplement les souches qui colonisent le

nasopharynx et qui sont exposées aux antibiotiques, il existe des moyens plus

efficaces et plus durables de réduire la résistance aux antibiotiques, pas uniquement

celle des pneumocoques, mais de toutes les bactéries résistantes: ce sont les

plans de lutte contre l’utilisation abusive des antibiotiques. Encore faut-il

qu’ils soient appliqués de manière volontariste et avec des moyens à la hauteur

des enjeux. La Suède, par exemple, qui avait, dans les années quatre-vingt-dix

un taux de résistance des bactéries aux antibiotiques élevé, a mis en œuvre un plan de lutte

qui lui a permis de diminuer notablement les résistances bactériennes aux

antibiotiques, en réduisant l’utilisation des antibiotiques à tous les niveaux

du système de soins.

La proportion des souches de pneumocoque résistantes aux

pénicillines y était, en 2014, de 7,9% et, quoiqu’en augmentation, bien

inférieure à celle de la France, qui était de 22,3 % .

L’exemple du vaccin contre le pneumocoque, montre

que non seulement l’augmentation de la couverture vaccinale n’est pas toujours

indiquée, mais qu’elle peut être tout à fait néfaste pour la santé publique.

Vaccins

monovalents ou hexavalents contenant la valence hépatite B utilisables chez les

nourrissons : Engerix B10 du laboratoire GSK, HBvaxpro 5µg du laboratoire

MSD, Hexyon (hexavalent) du laboratoire Sanofi Pasteur, Infanrix hexa

(hexavalent) du laboratoire GSK.

L’hépatite B est provoquée par un virus de la famille

des Hepadnaviridae, virus à ADN enveloppé.

Le virus de l'hépatite B infecte électivement les cellules

du foie. Il est très résistant et peut survivre dans l’environnement jusqu’à 7

jours à température ambiante, d’où les risques de transmission indirecte par

des aiguilles ou du matériel souillé de sang en cas de plaie.

L’infection par le virus de l’hépatite va provoquer

une hépatite, c'est-à-dire une inflammation aiguë du foie.

Dans 60 à 80 % des cas, la personne infectée par le

virus n’éprouve pas de symptomatologie particulière. C’est la forme dite

asymptomatique de l’infection par le virus de l’hépatite, qui constitue la

presque totalité des cas chez les enfants de moins de cinq ans.

Dans 20 à 40 % des cas, le virus de l’hépatite B peut

être à l’origine d’une maladie aiguë, dont les symptômes se prolongent pendant

plusieurs semaines : jaunissement de la peau et des yeux (ictère), urines

foncées, grande fatigue, nausées, vomissements et douleurs abdominales. Il faut

parfois plusieurs mois, voire une année, pour s’en remettre. Cette forme aiguë

peut entraîner des complications graves comme l’hépatite fulminante (moins

de 1 % des hépatites aiguës symptomatiques).

Le virus se transmet soit par voie sexuelle, dans la

plupart des cas dans les pays riches, soit par voie sanguine ce qui nécessite

une effraction de la peau (piqûres, rasoirs, tatouages, partage de brosses à

dents…),

soit de la mère à l’enfant pendant la grossesse, ce qui est surtout fréquent

dans les pays à faible revenu. Cette dernière modalité est relativement rare en

France, puisque depuis 1992 les femmes enceintes sont dépistées

systématiquement pour l’hépatite B

au troisième trimestre, et qu'en cas de positivité, une prophylaxie par vaccination

et injection d’immunoglobulines est pratiquée à la naissance ce qui réduit le

risque d’hépatite B chronique chez le nourrisson, le faisant passer de 90 % à

4 %.

La question ici, du

point de vue de la vaccination généralisée des nourrissons et de l’obligation

vaccinale est de savoir si vacciner les nourrissons de manière systématique

peut apporter un bénéfice supplémentaire significatif en termes de santé

publique par rapport à une stratégie qui ne viserait que les groupes à risque.

En filigrane se pose la

question du rapport bénéfice-risque du vaccin pour les nourrissons qui n’ont

pas de facteur de risque, en particulier familial, pour cette pathologie.

L’argument souvent avancé pour justifier la

vaccination généralisée, est la perspective de réduire le nombre de cirrhoses, des cancers ainsi que les

hépatites fulminantes

Pour ce qui est des hépatites fulminantes, les cas dus

au virus de l’hépatite B représentent environ 14 % des cas et sont moins

nombreux que les hépatites fulminantes d’origine toxique et médicamenteuse, qui

représentent 27%. Cela représente environ 8 cas par an entre 1998 et 2005.

L’estimation de la prévalence de l’hépatite B

chronique en France date de 2004, elle est de 0,65 % de la population,

avec une prédominance masculine, ce qui représente 280 000 personnes répondant

à la définition de l’hépatite B chronique.

Toutes ces personnes ne sont néanmoins pas contagieuses.

Mais qu’est-ce qu’avoir une hépatite B chronique ? C’est être porteur pendant

plus de 6 mois de l’antigène HBs, qui signe la présence du virus dans l’organisme.

Ces 280 000 personnes représentent le nombre de cas accumulés pendant les

décennies précédant l’enquête. Mais nous ne savons pas qui elles sont, d’où

elles viennent, ni comment et où elles ont contracté

l’hépatite B. Savoir qu’il y a 280 000 personnes porteuses du virus de

l’hépatite B en France n’a pas beaucoup d’intérêt pour nous qui cherchons à

savoir s’il y a un intérêt à vacciner un nourrisson sans facteurs de risques né

en France.

Nous disposons d’autres indices. La prévalence de

l’hépatite B chronique, selon les pays, est très différente et la France fait

partie des pays à faible incidence, dont moins de 2 % de la population est

atteinte par une hépatite B chronique, alors que cette proportion est de 2 à 8 %

dans les pays d’Europe de l’Est et au Maghreb, et de 8 % à 20% en

Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. La transmission du virus de la

mère à l’enfant est très fréquente dans les pays à forte prévalence. Mais le

risque de transmission est aussi bien plus important en France pour les

nourrissons nés de mères originaires des pays à forte et moyenne prévalence.

Une étude en 1994 avait montré que

les femmes immigrées avaient un risque 17 fois plus élevé d’être porteuses de

l’antigène HBs par rapport à celles nées en France (0,15 % contre 2,6 %).

Parmi les femmes nées en France, les travailleuses du sexe ou les femmes ayant

des partenaires multiples sont à risque élevé. Ainsi, une autre étude, trouvait

que parmi les femmes consultant pour le dépistage d’infections sexuellement

transmissibles, 25 % étaient porteuses de l’Ag Hbs.

L’INVS estime à un peu plus de 500

les hépatites B aiguës

symptomatiques en France, et à 2500 le nombre total de cas (donc 2000 cas

asymptomatiques).

Mais une autre étude nous apprend

que 83% de ces nouveaux cas sont nés à l’étranger.

Les modes de transmission du virus

de l’hépatite B étant la voie sexuelle et la voie sanguine, pour les enfants

nés en France les risques de transmission sont exceptionnels et,

si cela a lieu, la transmission sera intrafamiliale,

par un proche porteur d’une hépatite B active. L’INVS estime à 300 cas par an le

nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans présentant une hépatite B

aiguë, symptomatique ou asymptomatique et à 100 le nombre de ces infections qui

passent à la chronicité.

Cette proportion

de 30% de passage à la chronicité paraît élevée, elle est celle habituellement

rencontrée chez des enfants de moins de 6 ans. Il est probable qu’une partie de

ces cas sont dus à un échec de la

prophylaxie périnatale et relevaient donc d’une prévention ciblée et non d’une

vaccination systématique. Il est aussi probable que la plupart de ces enfants,

comme les adultes, sont nés de mères non françaises et appartiennent donc à

des groupes à risque.

Au total, 15 à 20 cas d’hépatite

chronique chez des nourrissons de mères nées en France paraît une estimation

raisonnable. Une partie (combien ?) de ces cas pourrait être due à un

échec de la prophylaxie. Ce qui veut dire qu’il y a, au total dans cette

tranche d’âge de zéro à 16 ans, un très faible nombre de cas, sans doute

inférieur à cinq, parmi les enfants de femmes sans facteurs de risque

identifiables, ce qui représente la majorité des femmes, qui pourraient être

prévenus par la vaccination systématique par comparaison avec une vaccination

ciblée.

Si nous regardons le schéma

présenté plus haut cela signifie qu’il

n’y a aucun cas de cirrhose, aucun cas d’hépatite fulminante et aucun cas

supplémentaires de cancer prévenus, chez des nourrissons qui ne présentent pas

de facteurs de risque.

Mais pourquoi ne pas vacciner

maintenant pour prévenir l’hépatite plus tard, à l’âge adulte ? Parce

qu’on n’a pas de raisons sérieuses de penser que le vaccin protègerait au-delà

de 15 ans après la vaccination des nourrissons, comme l’a admis le SAGE, le groupe

d’experts de l’OMS, après une revue de la littérature.

Les arguments épidémiologiques en

faveur de la vaccination universelle des nourrissons manquent aussi. Un coup

d’œil sur les courbes d’incidence des Etats-Unis, nous montre que, malgré des

couvertures vaccinales très élevées, la diminution du nombre de cas d’hépatite

B n’a pas été plus rapide que celle de l’hépatite C , contre laquelle il n’y a pas de vaccin. En

fait, ces tendances apparaissent comme totalement indépendantes de la

couverture vaccinale. Et c’est le cas en France aussi, où l’effondrement des

cas d’hépatite B a été remarqué à la Courly, Lyon, bien avant que les

campagnes de vaccination n'aient été lancées au milieu des années 90.

De même, la controverse sur le rôle

causal du vaccin contre l’hépatite B dans les cas de sclérose en plaques, une

maladie auto-immune où les anticorps du sujet lui même attaquent la gaine de

myéline des nerfs du système nerveux central conduisant à une paralysie

progressive, n’est pas définitivement close, malgré des études peu

démonstratives.

Les chiffres montrant une forte

augmentation des notifications de

cas de maladies auto-immunes

démyélinisantes (la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain Barré en

font partie), pendant la campagne de vaccination qui a mené à vacciner 25

millions de Français entre 1994 et 1998, restent troublants. Et cela s’est

produit avant même que l’annonce d’un lien possible entre le vaccin et cette

pathologie soit faite.

Voir ICI pour un article très complet de CMT sur le sujet.

Vaccins

monovalents contre le méningocoque C : Menjugate 10µg du laboratoire GSK,

Mejugatekit 10µg du laboratoire Novartis, NeisVac, du laboratoire Pfizer. Le

HCSP recommande spécifiquement le NeisVac pour le nouveau schéma vaccinal, sur

la base du fait qu’il a seul obtenu l’AMM pour ce schéma, dans des études

fondées sur les taux de séroconversion.

Comme je l’ai expliqué plus haut,

l’ajout d’une dose supplémentaire de vaccin contre le méningocoque C à 5 mois,

en plus de celle déjà prévue dans le calendrier vaccinal à 12 mois selon l’avis

du HCSP

de janvier 2017, doublerait les risques d’effets indésirables sans modifier

l’objectif de santé publique que, par ailleurs, rien ne garantit de pouvoir

atteindre. Cet objectif est, d’après le HCSP : « d’obtenir une

immunité de groupe apte à protéger les nourrissons de moins de 1 an. »

Comme pour le pneumocoque, il

existe un portage sain du méningocoque, qui concernerait en moyenne environ 10 %

de la population et la colonisation pharyngée par le méningocoque, qui survient

lors d’une infection, est immunisante. Mais l’objectif de la vaccination est

d’atteindre une couverture vaccinale telle que le phénomène d’immunité de

groupe se produirait, réduisant fortement le portage pharyngé et, donc,

pense-t-on, le risque de transmission aux jeunes nourrissons et d’infection

invasive à méningocoque C (IIMC) pour ceux-ci.

J’ai développé un argumentaire il y

a quelques années sur le sujet qui conduisait à être très sceptique sur

l’utilité d’une telle mesure.

En particulier, le prix à payer en matière d’effets indésirables, surtout

d’effets indésirables graves, paraît exorbitant pour les faibles bénéfices

escomptés. En effet, le taux global de méningites à méningocoque C en France

pendant les 20 dernières années, d’après les relevés d’EPIBAC, est de 1 à 4 cas

par 1 000 000 . Le nombre de cas était au plus bas de 49 (1995) et a

atteint une année 250 cas (2002, qui fut une année exceptionnelle). Depuis 2002

et jusqu’à 2010, l’année de l’introduction du vaccin dans le calendrier

vaccinal, le nombre de cas d’infections invasives à méningocoque C a diminué,

atteignant 82 cas en 2010, puis a à nouveau augmenté, malgré l’introduction du

vaccin et une augmentation progressive de la couverture vaccinale, qui était de

64% à l’âge de 24 mois fin 2014, avec

143 cas en 2013 et 119 en 2014.

Source INVS

Dans le même temps que les IIMC

augmentaient, malgré une couverture vaccinale en augmentation entre 2010 et

2014, le nombre des infections invasives à méningocoque B diminuaient, alors

que le méningocoque B ne fait pas l’objet d’une recommandation vaccinale

généralisée. La période entre 2010 et 2014, a été marquée par une tendance à la

baisse des IIMB dont le nombre de cas est passé de 368 à 228.

Les IIMC, comme, en général, les

formes graves de maladies infectieuses, ont un comportement opportuniste et

touchent préférentiellement des sujets déjà fragilisés tels des nourrissons

souffrant de pathologies chroniques, les nourrissons prématurés ou porteurs de

graves malformations congénitales. Dans l’étude de Daniel Floret évoquée

précédemment, portant sur les décès dus à des infections invasives chez des

enfants et adolescents de moins de 18 ans ne présentant pas de pathologies associées,

seuls 6 décès en deux ans, sur 100 décès recensés, étaient dus à une IIMC. Si

on estime qu’environ 10 à 15 % des cas d’IIMC ont lieu avant un an, touchant

préférentiellement des enfants fragilisés par des pathologies chroniques ou des

malformations congénitales, on peut évaluer qu’en moyenne 10 à 15 nourrissons

de cet âge vont présenter des IIMC chaque année.

Avec une létalité qui est

actuellement d’environ 5 à 10% dans cette tranche d’âge, cela représente entre aucun

décès et un décès évité.

C’est le bénéfice maximal qu’on peut espérer de cette

vaccination en rapport avec l’objectif affiché. Rappelons que le nombre de

décès d’ enfants de moins de un an nés vivants, est actuellement en France

d’environ 2700.

Or, les données de

pharmacovigilance pour les vaccins contre le méningocoque C, ne sont pas

particulièrement rassurantes. Une étude prospective

(c’est très rare) du centre de pharmacovigilance Midi-Pyrénées datant de 2005,

estimait que lors d’une campagne de vaccination autour d’un cas, campagne

destinée à des sujets de tous

âges, le taux d’hospitalisations, en raison d’effets indésirables qu’on pouvait

donc considérer comme graves, était de 3 pour 10 000, ce qui était

présenté comme acceptable s’agissant de campagnes de vaccination ponctuelles.

Pourtant cela représenterait, si on reprend le même taux, 240 hospitalisations chaque année pour une seule dose de vaccin

effectuée systématiquement chez des nourrissons de moins de un an (800 000

nourrissons/10 000X3).

Je reprends également un extrait de

mon article de 2011, concernant les effets indésirables :

"Les effets indésirables graves (2) déclarés pour le

Meningitec au début de la campagne de vaccination étaient de 861 pour 19,2

millions de doses soit de quelques 4,5 pour 100 000 ou 45 par million (voir ici

l’avis du CSHPF). Cela

fait beaucoup dès lors que la réduction du nombre de cas de méningite espérée

est, au mieux, de l’ordre de 1 pour 1 million."

D’autres effets indésirables graves

ont été signalés en Belgique au début de la campagne de vaccination en 2002

menée avec les vaccins Meningitec et Neisvac.

Entre le début de la campagne de

vaccination, en décembre 2001 et février 2002 le centre de pharmacovigilance

belge a reçu 21 notifications d’effets indésirables pour lesquels un lien avec

la vaccination était suspecté. On peut supposer qu’en aussi peu de temps ces

notifications ne portaient que sur quelques dizaines de milliers de

vaccinations. Parmi ces 21 effets secondaires 10 notifications de

pseudo-méningite (inflammation méningée sans infection) chez des sujets de 5 à

20 ans, dont une perte partielle bilatérale de l’audition chez une petite fille

de 7 ans, réversible en 8 mois. 7 patients sur 10 ont récupéré. On notait aussi

un laryngospasme chez un garçon de 8 ans (spasme du larynx avec difficultés

respiratoires), deux notifications de purpura thrombopénique chez des enfants

de 3 et 11 ans et un cas de paralysie faciale chez un enfant de 11 ans.

Les convulsions sont parmi les

effets secondaires graves constatés les plus fréquents avec ces vaccins et sont

décrits dans le RCP (

résumé des

caractéristiques du produit) de la manière suivante : "De très rares cas de

crises convulsives ont été rapportés suite à la vaccination par MENINGITEC; les

patients ont généralement récupéré rapidement. Certaines des crises convulsives

rapportées pouvaient être des syncopes. Le taux de crises convulsives

rapportées se situait en dessous du taux de référence de l'épilepsie chez les

enfants [rappelons encore ici qu’il s’agit de pharmacovigilance passive et

qu’il n’est absolument pas licite de faire des comparaisons quantitatives].

Chez les nourrissons, les crises convulsives étaient généralement associées à

de la fièvre et étaient vraisemblablement des convulsions fébriles".

Un effet secondaire grave «

très rare » est un effet dont la fréquence peut aller jusqu’à une fois pour 10

000 et donc qui peut-être quelques 100 fois plus fréquent que les bénéfices

attendus de la vaccination.

Dans un rapport de la MHRA,

l’agence

de pharmacovigilance britannique, les cas de convulsions déclarés présentent

une fréquence de 1 pour 60 000. Ce même rapport mentionne 18 décès pour 18

millions de doses. »

Pour l’introduction d’une deuxième

dose de vaccin contre le méningocoque C à l’âge de 5 mois, le HCSP se fonde sur

le fait que lorsqu’un nourrisson est vacciné, son immunité diminue très

rapidement dans les années qui suivent. Ce fait était déjà connu et

explicitement évoqué lors de l’avis émis en 2010 ,

où il était écrit : "Une incertitude persiste à l’heure actuelle sur la

durée de protection à plus long terme induite par les vaccins méningococciques

conjugués du sérogroupe C et sur la nécessité de rappels tardifs. Une étude

récente de séroprévalence des anticorps anti-méningocoque C effectuée cinq ans

après le début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni montre une

différence selon l’âge de la vaccination. Les sujets vaccinés en rattrapage

entre 5 et 18 ans ont, cinq ans après la vaccination, des taux protecteurs dans

plus de 70 % des cas par opposition à ceux vaccinés avant 5 ans (40 %)"

Si le choix a été fait, à l’époque, de ne recommander qu’une

seule dose, c’est que le rapport coût efficacité du vaccin, compte tenu des

maigres bénéfices attendus, était déjà à la limite de l’acceptable pour cette seule

dose. Cette question avait été

étudiée dans le rapport du groupe de travail en 2009. Avec

deux doses la Commission de transparence de la Haute Autorité de santé aurait,

à coup sûr, refusé le remboursement du vaccin. Mais une fois la décision de

remboursement prise, cette question ne se pose plus, et il est possible de

multiplier les doses.

La diminution rapide de la

protection conférée par le vaccin est une réalité. En 2015, en France, sur 48

cas d’IIMC observés entre la naissance et 14 ans, dont 3 décès, deux des cas

avaient été vaccinés 5 et 6 ans auparavant alors que la vaccination concernait

très peu d’enfants à l’époque.

Il faut rappeler qu’en

Grande-Bretagne, où l’incidence de la méningite à méningocoque C au moment de

l’introduction du vaccin dans le calendrier vaccinal était environ dix fois

plus élevée qu’en France d’après les chiffres officiels, une vaccination par

trois doses de vaccin chez le nourrisson de moins de 5 mois a été recommandée d’abord en 1999, puis

celle-ci a été ramenée à deux doses en 2006 avec un rappel à l’âge de 12 mois.

Mais en 2012, une des deux doses données pendant la première année a été

supprimée et un deuxième rappel a été ajouté à l’adolescence du fait de la

diminution rapide du taux d’anticorps chez les nourrissons laissant la grande majorité des enfants

sans protection quelques quatre ans après la vaccination.

Au total, le schéma vaccinal anglais, a toujours comporté trois doses de vaccin

en routine.

En France, le passage à deux doses

de vaccin multiplie le risque d’effets indésirables graves par deux sans qu’on

puisse en attendre un bénéfice de santé publique supplémentaire par rapport à

celui, très optimiste, annoncé initialement. Et même, sans qu’un quelconque

bénéfice ne soit garanti.

Pour l’Angleterre, le nombre

d’infections invasives à méningocoque C, environ dix fois supérieur à celui de

la France en 1999, a été réduit. A compter de 2003-2004 et jusqu’à 2015-16 le

nombre des cas confirmés en laboratoire

a atteint une trentaine en moyenne chaque année. Mais ces chiffres sous estiment le nombre de cas

d’environ 50% car il n’y a pas de correction pour la sous-notification et

l’exhaustivité et que seuls les ¾ des cas sont confirmés en laboratoire.

Cela veut dire qu’après 17 ans de vaccination par trois doses de vaccin, le

nombre de cas d’IIMC serait, en Angleterre, environ la moitié des cas français

sur la période.

De manière

préoccupante, depuis l’introduction d’un rappel de vaccin à l’adolescence, en

2012, cette réduction a été en partie compensée par une importante augmentation

des IIM dues aux méningocoques de type W surtout, et aussi Y. Cette

augmentation est d’environ 250 cas supplémentaires, c'est-à-dire environ le double

de la moyenne des cas d’infection invasive à méningocoque C en France.

Cette augmentation a été très

marquée, et inattendue. Elle a provoqué des flambées épidémiques dans les

collèges anglais et de nouvelles campagnes de vaccination des adolescents en

2015, par des vaccins quadrivalents contenant les groupes ACWY .

On peut penser que l’acharnement à

vouloir réduire le portage du méningocoque de type C, en introduisant un rappel

à l’adolescence a libéré une niche qui est rapidement occupée par des méningocoques

d’un groupe différent. Est-ce que ce remplacement était prévisible ? Les

connaissances sur la physiopathologie du méningocoque sont probablement encore

insuffisantes, faute d’argent investi dans la recherche fondamentale. Mais si

ce phénomène a pu se produire, c’est parce que, les experts, comme au XIXème

siècle, sont obnubilés par l’objet technique vaccin et se livrent à des

expérimentations permanentes en population.

Globalement la vaccination n’a pas

changé l’ordre de classement des pays européens. La Grande-Bretagne reste un

pays à forte incidence pour les méningites et infections invasives à méningocoque.

A SUIVRE : ce sera la conclusion