L’apnée du

sommeil, peut nécessiter, selon des critères médicaux, la prescription

d’appareils à pression positive continue (PPC), utilisés la nuit pour prévenir

les conséquence néfastes de cette pathologie, notamment la fatigue et les

conséquences cardio-vasculaires. Cela concerne en France environ 400 000

personnes. Ce sont des prestataires privés comme Resmed et Phillips qui

fournissent et entretiennent ces appareils qui sont en partie pris en charge

par la sécurité sociale. Cela coûte cher, notamment en raison des prix

pratiqués par les prestataires, et les bénéficiaires, comme dans toutes les

pathologies chroniques, ne sont pas totalement observants, c'est-à-dire que

certains patients n’utilisent pas leurs appareils ou les utilisent peu. A la suite à

ce constat, des négociations entre les prestataires privés, la direction de

l’assurance maladie, et les services des

ministères de tutelle (Ministres des affaires sociales et de la santé et de l’économie et des

finances) ont abouti en janvier 2014, à la publication d’arrêtés ministériels

conditionnant le remboursement par la sécurité sociale des appareils à

l’obligation pour les bénéficiaires d’accepter la télétransmission en temps réel

de l’utilisation de leurs appareils aux prestataires privés. Le

remboursement d’appareils nécessaires à la santé des bénéficiaires était donc subordonné à la transmission obligatoire de données relevant de la vie intime à

des prestataires privés. Prestataires qui, une fois en possession de ces données, pouvaient en faire ce que bon leur en semblait, par exemple les revendre.

Le décret évoqué dans ce texte a été finalement annulé par

le conseil d’Etat en novembre 2014 au terme d’une bataille juridique engagée

par des associations d’usagers (Fédération des patients insuffisants

respiratoires, FFAIR), parce que

le Conseil d’Etat a jugé que la ministre de la santé n’avait pas compétence

pour prendre une telle décision qui rendait le remboursement du dispositif

médical destiné aux personnes souffrant d’apnée du sommeil tributaire d’une

condition d’observance, ce qui n’était pas prévu par la loi.

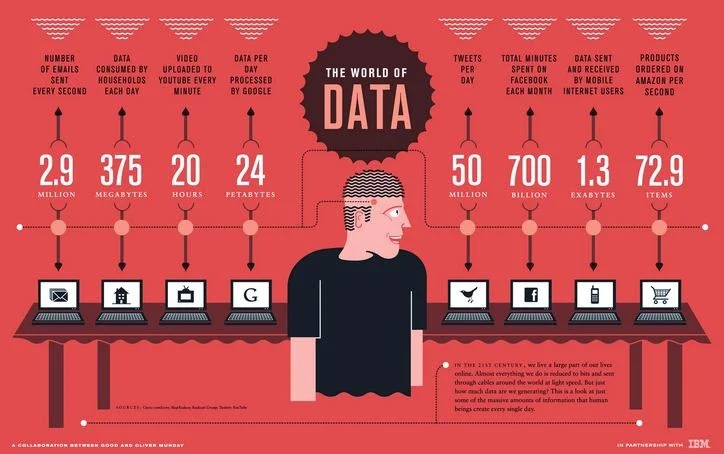

Big Data.

Cette affaire posait le problème de la transmission de

données de type médical et relevant de l’intime à des sociétés privées. On est

donc bien dans le domaine du Big Data.

Mais il n’est pas que cela. Il est aussi une nouvelle

menace pesant sur la démocratie.

Face à cette vision très rationnelle, finaliste et claire

de la valeur économique du Big Data, le citoyen moyen en est encore à un état

de naïveté tel qu’on peut le comparer aux indigènes du nouveau monde

face aux colons venus d’Europe, qui échangeant leurs plus grandes richesses

contre des simples verroteries.

Etalage de sa

vie privée sur les réseaux sociaux, participation à des forums santé, le

citoyen passe son temps à fournir des informations personnelles aux sociétés

privées, de manière plus ou moins consciente. Généralement, et de manière

tacite, les plus informés considèrent que livrer sa vie privée est la

contrepartie nécessaire pour bénéficier de différents services fournis par des

sociétés privées, et, notamment, par des multinationales.

Je ne

m’étendrai pas ici sur les aspects juridiques plus techniques parce que je

l’avais déjà fait dans le précédent texte de 2012.

Mon

but est, cette fois, d’apporter quelques informations méconnues du public et

d’alerter sur les enjeux et les risques de cette problématique.

« Libérer

les données », mais au bénéfice de qui ? et pour quoi faire ?

La notion de "donnée de santé" n’est

pas définie juridiquement, ce qui est tout de même assez ennuyeux pour un type d’information objet

d’enjeux économiques aussi massifs et qui se confond dangereusement avec les informations couvertes par

le secret médical, ce qui soulève des questionnements éthiques,

déontologiques et juridiques.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Collectif interassociatif

sur la Santé (CISS) et les associations de consommateurs comme « Que

choisir » ou « 60 millions de consommateurs », ont fait preuve d’une certaine légèreté,

début 2013, lorsqu’ils se sont

associés à des mutuelles, et à une

société privée de traitement des données, Celtipharm, dont je reparlerai plus tard, pour réclamer

l’ouverture à tous ces acteurs des

données contenues dans la base de données de la sécurité sociale appelée SNIIRAM pour système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (LA). Cette base de données regroupe quantité d’informations sur les assurés

rattachés aux différents régimes de base de l’assurance maladie et sur les

patients hospitalisés. Les informations y sont pseudonymisées ICI).

Ce collectif et ces associations ne semblent avoir mesuré

à aucun moment la portée de cette demande, qui faisait donc du droit d’accès à

la base de données publiques contenant des données personnelles protégées par le

secret médical un droit universel, dont auraient dû bénéficier de la même

manière des sociétés privées et des associations ou des acteurs publics.

Les seuls acteurs à se préoccuper vraiment du sujet et à

en mesurer les enjeux, ce sont les ONG oeuvrant dans le domaine des droits de

l’Homme (ICI). En effet, ces ONG savent que lorsque les citoyens deviennent

transparents pour le pouvoir, quel que soit ce pouvoir, il n’y a plus de

démocratie possible. Elles ont entrepris une démarche coordonnée d’analyse de

la situation dans différents pays européens au regard des fichiers de données

informatisés dans les domaines sensibles de la justice, de l’éducation, de la

police et de la santé (voir, en particulier, la monographie concernant la

France).

Mais cette analyse porte essentiellement sur le degré de

protection qu’offrent les législations locales.

Or, très clairement, la pression est telle de la

part des sociétés privées, et, plus particulièrement des grands groupes multinationaux qui ont les moyens d’exploiter les données pour y avoir

accès et se les approprier, que le

problème posé par la gestion des fichiers de données médicales se pose surtout

dans le domaine extra-légal, là où il existe des vides juridiques, des failles

et des possibilités de contourner la loi et ses interdits.

Une protection juridique

très insuffisante du citoyen

La CNIL,

Commission nationale informatique et libertés, a été créée par la loi

informatique et libertés du 6 janvier 1978. Cette commission a pour rôle de

garantir la protection des données personnelles et possède un pouvoir de

sanction financière, toutefois limité.

Néanmoins, en ce qui concerne les données personnelles médicales, il

est évident, lorsqu’on explore les droits et obligations des usagers, que les

obligations pèsent davantage du côté du citoyen, que du côté de ceux qui

recueillent les données informatisées.

Ainsi,

la loi définit que « Selon l’article L 1111-8 du Code de la Santé

Publique, l’hébergement de données de santé à caractère personnel ne peut avoir

lieu qu’après recueil du consentement exprès du patient [cette notion de

consentement exprès, impliquant, en théorie, un consentement écrit, rarement

respecté].

Cependant,

ce consentement n’est pas nécessaire lorsque les professionnels ou établissements

de santé utilisent leur propre système ou des systèmes appartenant à des hébergeurs

agréés dès lors que l’accès aux données est limité aux professionnels ou à l’établissement

de santé qui les a déposées, ainsi qu’à la personne concernée. »

Néanmoins,

le patient n’a pas la possibilité de s’opposer au recueil informatisé de ses

données de santé dans les « fichiers obligatoires » comme celui de la

sécurité sociale, ou le fichier de police, par exemple. Et s’il souhaite s’opposer

au recueil de ses données de santé dans d’autres fichiers, celui de l’hôpital,

celui de la PMI, celui de son médecin… il doit le faire par écrit et "pour des motifs légitimes » (article 38 de la loi

informatique et libertés)". Le titulaire du fichier dispose alors

d’un délai de deux mois pour répondre et peut refuser l’opposition. Pour le DMP, dossier médical personnel, informatisé, en revanche, l’opposition à

sa création ne nécessite pas d’être motivée.

Les

obligations d’information à l’égard du patient de la part de celui qui

recueille les données sont, par contraste, beaucoup plus sommaires. Elles n’apportent

aucune garantie au patient sur les destinataires des données. Bien que la CNIL,

de manière totalement irréaliste,

continue à prétendre, que le médecin reste garant du secret médical (LA) .

Clairement, JE ne peux garantir au patient que des tiers n’auront

pas accès à des informations médicales les concernant que j’aurais mises sur un

réseau informatisé, qui y circuleront de manière parfois non cryptée, pouvant être

accessibles aux détenteurs du système d’exploitation, à des personnels non médicaux,

etc. et qui sont destinées à être conservées pendant plusieurs décennies, ce

qui signifie que leur violation n’est qu’une question de temps. Et je peux encore moins garantir que ces tiers n’en

feront pas usage à l’encontre des intérêts du patient qui s’est confié à moi.

Le Conseil National de l’Ordre des médecins (CNOM), dont une des

missions essentielles est la question relevant de l’éthique et du secret médical,

botte en touche. Dans le bulletin numéro 38 de janvier-février 2015, dans un

dossier concernant la e-santé et les nouvelles technologies, le Dr Patrick

Romestaing, vice-président du Conseil National de l’Ordre, déclare : "la

volonté d’organiser ces think tank au sein de l’institution, contribue à préparer

la profession à ces changements, et surtout à accompagner cette évolution".

Tandis que Jacques Lucas, autre vice-président, nous explique que concernant un

autre domaine, celui des objets connectés, le principe adopté est celui de la

confiance a priori. A savoir qu’on commence par faire confiance, et qu'on constate

les dégâts ensuite.

Des dossiers médicaux

confiés ou vendus à des sociétés privées en Grande-Bretagne et en France :

pas de quoi fouetter un chat ?

En décembre

2011, David Cameron, Premier ministre du Royaume-Uni depuis

2010, déplorait publiquement le gâchis représenté par le fait que les données détenues

par le National Health Service (NHS), service de santé publique

britannique, ne soient pas utilisées. Peu après, a été discuté puis

voté le Health and Social Care Act, entré en vigueur en

avril 2013. Cette loi, entre autres mesures, donna naissance à un nouvel

organisme, le Health and Social Care Information Center (le HSCIC ou

centre d’information sur la santé et la protection sociale). Ce

nouvel organisme, s’est vu investi du pouvoir de collecter des informations de

la part de tous les services publics, mais aussi d’organismes ou de sociétés extérieurs

et de les diffuser à qui bon lui semblait, sans obligation ferme d’anonymisation

de ces données.

Des groupes

de pression et des associations de protection des libertés civiques, se sont

alors regroupés en un collectif pour lutter contre les violations potentielles

de la vie privée induites par cette nouvelle loi, créant le

collectif medConfidential (

ICI)

En février 2014, le journal « The Telegraph » faisait

éclater

un scandale en révélant que

47 millions de dossiers médicaux

hospitaliers, couvrant 13 années entre 1997 et 2010, avaient été vendus par le

NHS à 178 sociétés d’assurances. Ces dossiers avaient été utilisés

par une société d’actuaires (spécialistes du calcul des probabilités pour les

compagnies d’assurance) afin d’affiner le calcul des primes d’assurance en les

croisant avec des informations issues d’une société de crédit qui détenait des

données sur le style de vie de ses clients. Comme le niveau de morbidité des

patients de plus de 50 ans s’était relevé plus élevé que prévu, les compagnies

d’assurances avaient augmenté les primes pour cette catégorie de clients. Cette

affaire survient au moment où le gouvernement britannique envisage la vente des dossiers de

patients suivis par des médecins généralistes (GP). Il prétend que cela améliorerait

les soins aux patients et le taux de survie des cancéreux (

ICI). Cette vente massive de dossiers médicaux aux assureurs était pourtant considérée

comme illégale. L’Associations des Médecins Britanniques(BMA) et le Collège

Royal des médecin Généralistes (RCGP) ont protesté et obtenu la suspension du

programme de collecte de données. Malgré tout, la vente de dossiers s’est

poursuivie en catimini bien qu’ayant été officiellement désavouée. Le directeur

du service public de collecte de données, HSCIC, cité plus haut,

Sir

Nick Partridge,

expliquait que la vente se poursuivrait « seulement à condition que

les assureurs puissent prouver que cela serait au bénéfice de la santé publique et

non dans un but commercial (

LA).

Compte tenu

du fait que l’accord des patients à la collecte informatisée de leurs données

par les médecins généralistes est présumé et ne nécessite pas d’accord

explicite de leur part, le collectif d’associations de défense des libertés

civiques recommande désormais aux patients de remplir un formulaire officiel

demandant à ce que leurs données ne puissent être collectées à partir des réseaux informatiques de leurs médecins

par le HSCIC, afin qu’elles ne puissent être vendues à des tiers (opt-out ou désengagement

des patients du contrat tacite qui permet aux GPs britanniques de communiquer leurs données médicales au service publique de santé, le NHS).

En France,

il faut savoir que des dossiers hospitaliers sont couramment confiés à des

prestataires privés. Ceci afin d’améliorer le codage informatisé car le mauvais

codage des actes est source de perte de revenu pour les hôpitaux, puisque le

financement des hôpitaux se fait selon le système de tarification à l’activité ou

T2A mis en œuvre dans les hôpitaux depuis 2007. Pourtant, le recours à des sociétés

privées pour cette tâche ne correspond pas à un besoin avéré et constitue une

violation du secret médical. Certains médecins, tels

Jean-Jacques

Tanquerel,

se sont

insurgés contre cet état de fait et ont été désavoués par leur hiérarchie (

ICI).

Une société privée travaillant avec

des gros laboratoires pharmaceutiques obtient l’aval du Conseil d’Etat pour

avoir accès aux ordonnances des patients

Une PME française, Celtipharm,

qui avait participé avec des associations de consommateurs et le CISS à

l’action visant à « libérer les données de santé » avait obtenu, en

septembre 2011, l’autorisation de la CNIL pour recueillir auprès de certaines

pharmacies et pour exploiter les ordonnances de patients. Cette société se

décrit ainsi : "Notre métier : Nous inventons,

spécifions et déployons des dispositifs médico-économiques et des plans

d'actions marketing-ventes pour les différents acteurs de

santé." et elle a aussi pour clients de gros laboratoires pharmaceutiques.

La multinationale IMS Health, une société américaine qui est

le plus gros opérateur mondial de données de santé qu’elle revend sous forme

d’études à des organismes publics et privés, s’était opposée à cette décision

et avait présenté un recours devant le Conseil d’Etat. En 2013, une action de

lobbying avait eu lieu à l’Assemblée Nationale en faveur de Celtipharm,

plusieurs parlementaires, tels Jean-Pierre Door, connu pour avoir présidé la

mission d’enquête parlementaire suite à la pseudo-pandémie H1N1, ayant posé en

séance des questions insistantes sur la libération des données au ministre de

la santé (LA). Le 26 mai 2014 le Conseil d’Etat avait rendu une

décision favorable à Celtipharm, l’autorisant donc à recevoir les données issues

des ordonnances d’officine anonymisées par hachage (ICI).

L’anonymisation des dossiers médicaux est un leurre

Le problème, c’est que les spécialistes sont d’accord pour

dire qu’aucun procédé d’anonymisation n’est fiable. Un spécialiste connu et

reconnu de la sécurité informatique, Ross Anderson, professeur à Cambridge,

alertait sur l’impossibilité de protéger les données des dossiers médicaux par

des méthodes d’anonymisation [1]. Un rapport sénatorial avait également établi

et démontré les multiples failles du système (

LA)

.

La désanonymisation des dossiers par des moyens techniques

ne présenterait pas de difficultés majeures. Mais on peut aussi avoir recours à

un procédé de croisement des informations, semblable à celui utilisé dans le

jeu Akinator (

ICI) .

Ce qui revient

à dire que fournir des données médicales personnelles sur les patients à

Celtipharm, qui prétend vouloir faire des études épidémiologiques d’intérêt

général, c’est les fournir aux laboratoires pharmaceutiques qui sont ses

clients.

La loi santé ouvre l’accès de

données de santé et permet le croisement de plusieurs fichiers différents

Le Système national des données

de santé,

SNDS, institué par l’article 47 de la

loi relative à la

santé, va croiser plusieurs registres de

données : le PMSI qui contient toutes les données sur l’hospitalisation

des patients, le SNIIRAM, qui regroupe tout le détail des remboursements, les

données sur les cause de décès des communes, et le système Monaco créé en

partenariat avec les complémentaires qui permet de connaître le reste à charge

des patients (

ICI).

A priori, pour l’instant, l’accès

aux données de santé sera régulé par un comité scientifique, avec comme

critères discriminants principaux, la nature des données selon qu’elles peuvent

être identifiantes ou non, que la demande ait pour objet une recherche

d’intérêt public et que les organismes demandeurs soient ou non à but lucratif.

Les données ne seraient pas, pour l’instant, accessibles aux organismes à but

lucratif. Mais on attend le vote de la loi pour avoir la version définitive de

cet article.

Cela mécontente toute une série

d’acteurs, qui espéraient bien tirer le plus grand profit de l’ouverture des

données, acteurs allant des associations de journalistes aux laboratoires

pharmaceutiques en passant par les mutuelles,

les sociétés d’assurances et le CISS. Mais également l’INDS,

Institut national des données de santé. Pour tous ces acteurs les données de

santé ne seront jamais assez accessibles (

LA). Le lobbying continue.

Un débat dépassé ? Médecine

personnalisée : la grande illusion

Beaucoup espèrent que ce débat

sera bientôt dépassé car ils comptent que ce sera le citoyen qui fournira

lui-même toutes les informations nécessaires pour se transformer en consommateur docile et soumis grâce à

l’asymétrie permise par le contrôle des données individuelles par des sociétés

privées et le marketing one to one. Parmi ceux qui espèrent beaucoup en la

symbiose entre la médecine de précision, ou individuelle, ou personnalisée

d’une part et les objets connectés d’autre part, il y a les laboratoires pharmaceutiques mais aussi les géants

tels qu'Apple ou Google.

Faisons un peu de prospective. Bientôt

ce sera très simple. Chacun se connectera lui-même à des objets de mesure, qui

transmettront instantanément toutes sortes de données à des sociétés privées

spécialisées (peut-être une fusion de Merck et de Google, de plus en plus

impliqué dans le domaine de la santé ?). En effet, Google et Apple

s’avèrent être des acteurs majeurs dans le domaine des objets connectés et

Google investit de plus en plus massivement dans la santé comme le montre la création en 2013 de la

société

Calico, avec, à sa tête

Arthur D Levinson [2] (

LA).

Les objets connectés indiqueront

au patient le moment où ces

mesures dépasseront le seuil de la norme, tel qu’établi par des sociétés

savantes dont les membres seront directement rémunérés, pour faire plus simple,

par les dites sociétés. Ou lui indiqueront qu’il est porteur de tel gène qui

peut potentiellement induire un cancer dans 30 ou 50 ans. Une fois l’anomalie

détectée, les mêmes sociétés lui fourniront les tests adéquats et le traitement

associé (traitement approuvé par la FDA en 24 hs et réputé "sûr et

efficace" --safe and effective). Puis veilleront à ce que ce

traitement soit pris sans faute, en harcelant le patient ou en subordonnant

l’accès à certains droits à la prise régulière du traitement, comme dans le cas de l’apnée du sommeil.

Entretemps, la société d’assurances, qui aura, grâce à cette masse d’informations,

pu individualiser les primes d’assurance, aura été prévenue et augmentera sa prime compte tenu de la

dégradation potentielle de l’état de santé de l’assuré.

Que fera-t-on quand, à la naissance de son enfant, son génome

ayant été décrypté immédiatement, on nous annoncera qu’il est prédestiné à

développer un cancer, puisque la génétique le dit, et qu’il devra prendre tel

traitement toute sa vie pour l’éviter ? Ainsi, le citoyen sera transformé

en patient/client passif n’ayant plus qu’à suivre le parcours fléché tracé par

son fournisseur d’objets connectés. Un patient-consommateur à qui on demandera

de ne surtout jamais exercer son jugement ou faire preuve de discernement, mais

simplement de consommer ce qui lui est proposé, qui lui sera, dans ces

conditions, bien plus nuisible que bénéfique.

Ce monde, pour l’instant,

n’existe que dans les fantasmes des multinationales. Mais son avènement se

produit à une vitesse toujours accéléré et est déjà célébré par les

marchés, les experts les plus en vue du monde scientifique et médical,

ceux-là même qui sont perclus de conflits d’intérêts, les fondations sous

l’emprise de dirigeants de ces mêmes multinationales et les associations de

patients les plus influentes, donnant l’impression qu’il est inéluctable.

La vérité est que la vie et la

santé sont des phénomènes bien trop complexes pour être réduits à quelques

algorithmes, et que la plupart des cancers ne sont pas essentiellement

déterminés par la génétique. Nous devons aussi être conscients du fait que les multinationales ne sont pas les

mieux placées pour prendre soin de notre santé.

Tout ce scénario fait fi du fait

que les progrès dans le domaine des biomédicaments sont encore très très loin

de se traduire en progrès de santé, comme en atteste, notamment l’analyse faite

par Tito Fojo, cancérologue et chercheur au National Center

Institute (voir

LA), qui évalue entre 2,1 et 2,5 mois le gain d’espérance de vie moyen permis par

les nouveaux anticancéreux mis sur le marché par la FDA entre 2000 et 2014 et ceci,

d’après les essais cliniques effectués par les

laboratoires et non dans la vie réelle (

ICI). Ce qui signifie qu’en réalité ces gains pourraient être nuls. Pourtant, si on

se fie à l’analyse de la multinationale IMS Health, les anticancéreux sont la

classe thérapeutique dont le chiffre d’affaires a augmenté le plus rapidement

depuis 2000 et devrait continuer à augmenter de manière exponentielle, en

passant de 36 Milliards de dollars en 2012 à 83 Mds en 2016 (

LA). En 2013, ils étaient au premier rang du chiffre d’affaires

mondial, par classe thérapeutique, avec 67 Mds de dollars de chiffre

d’affaires, donc, probablement, une évolution plus rapide que prévu (

ICI). On peut résumer la situation

autrement :

il existe une déconnexion de plus

en plus marquée entre la proportion de la richesse produite au niveau mondial

captée par les multinationales pharmaceutiques, d’une part, et les bénéfices de

santé induits par leurs produits, d’autre part, mesurés en termes d’amélioration de la santé publique. Ceci est bien illustré par le pays le plus en pointe dans le domaine

des biotechnologies, les Etats-Unis, qui est aussi celui qui présente les

indicateurs de santé publique les plus calamiteux parmi les pays développés,

avec, dans le même temps, des dépenses de santé qui explosent et mettent en

péril tout le système d’assurance santé. Il existe un gouffre entre les progrès

effectués dans le domaine des biotechnologies et leur traduction en termes de

bénéfices de santé que les médias et le marketing s’efforcent de combler

artificiellement en vantant tous les jours les mérites d’une médecine

personnalisée qui n’existe que dans les fantasmes commercialo-scientistes

collectifs comme l’indique clairement le rapport du Sénat sur le sujet (

LA).

Mais l’irruption d’une médecine

personnalisée très coûteuse aux bénéfices inexistants dans notre quotidien pourra

se concrétiser demain, et prendre corps dans la réalité virtuelle du marketing,

grâce aux lacunes du système de contrôle des agences autorisant des mises sur

le marché toujours plus rapides, de médicaments et dispositifs qu’on nous

présentera comme fiables.

Dans un éditorial publié début 2015 par la

FDA, le directeur du service des nouveaux médicaments se flattait d’avoir fait

bénéficier 46% des 41 nouvelles entités moléculaires (nouvelles molécules

jamais utilisées auparavant en médecine, par opposition aux extensions

d’indication des anciennes molécules) soumises à l’approbation de ses services

d’une procédure accélérée, c’est à dire d’une approbation au rabais ne

garantissant ni l’efficacité ni la sécurité de ces molécules (

ICI).

On peut même aller plus

loin et se dire que demain, la « médecine personnalisée » rendra les

essais cliniques caducs. Tout reposera sur la capacité des grands groupes à

persuader chaque patient-client, à travers le marketing personnalisé one to

one, qu’il possède la solution adaptée individuellement pour prévenir le problème

potentiel de santé que ces grands groupes auront eux-mêmes diagnostiqué grâce

aux objets connectés.

Tout cela a bien un sens, mais ce n’est pas celui mis en avant par les médias. Le Big data, la médecine

personnalisée (ou individualisée, ou de précision), seront la voie royale pour

contourner toute forme de régulation collective. Des freins et des verrous

protecteurs, comme la nécessité de tester un médicament selon des règles

précises avant de le proposer aux patients, ou l’interdiction de la publicité

directe aux patients, vont tomber et laisser l’individu seul face à une

formidable puissance marketing assise sur des centaines de milliards de dollars

de chiffres d’affaires.

Contrairement à ce

que disent les associations de patients, les fondations, les experts, ceci

n’est pas un grand espoir mais une redoutable menace. Ce n’est pas l’outil qui

est en cause mais l’impossibilité de le réguler.

Dans ce contexte, la

médiation d’un tiers, le médecin, mais seulement s’il est formé et informé de manière

indépendante, est plus que jamais indispensable pour permettre au patient de ne

pas se laisser piéger par des vaines promesses sans aucun fondement

scientifique.

Notes :

[2] Arthur D. Levinson est à la fois directeur

d’Apple, depuis 2011, succédant à Steve Jobs, directeur de Genentech, biotech

rachetée en 2011 par Hoffmann La Roche, multinationale suisse et deuxième

groupe pharmaceutique mondial par le chiffre d’affaires en 2014 d’après le

classement Fortune et, donc, directeur de Calico, dont l’ambition affichée est

de prolonger la vie jusqu’à 1000 ans. Arthur D Levinson est aussi conseiller

scientifique au Memorial Sloan Kettering center of New York, centre majeur dans

la recherche sur le cancer.